近日,化材学院杨发课题组在国际顶级期刊 Journal of the American Chemical Society、Nano Letters 相继发表了利用原位振动光谱、差分质谱探究小分子电还原过程的系列研究论文。

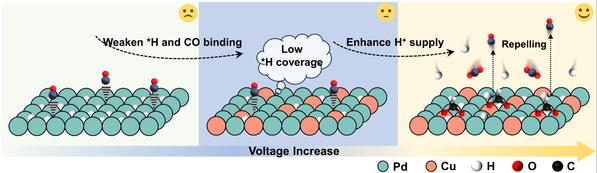

第一个工作系统研究了碳酸氢盐电解质在Pd催化CO2电还原制甲酸过程中的供质子能力,揭示了甲酸生成的两条途径:质子耦合电子转移(PCET)和化学加氢(CH)的竞争路径与表面氢覆盖度密切相关。利用阳极伏安扫描曲线量化了Pd(合金)在不同电解质中的表面氢吸附和晶格氢吸收特性,确定了电负性诱导的PdCu双金属中心上的CO毒化动力学。结合原位红外光谱与差分质谱技术,从实验上确认了高浓度碳酸氢盐电解质有利于维持较高的*OCHO中间体覆盖度,通过增强表面氢吸附而非亚表面氢吸收,从而在更宽的电位区间阻碍CO毒化物种的形成。该研究成果发表于化学领域顶级期刊 Journal of the American Chemical Society(doi: 10.1021/jacs.5c04023)。论文通讯作者包括化材学院杨发、李正全,含氟新材料研究所陈德利和地环学院王爱军老师,吕旭宇、罗婷和吕超硕士生为共同第一作者。相关表征测试得到了光电子研究院谢云龙、周靖、尹悦老师的大力支持。浙江师范大学为唯一通讯单位。

第二个研究工作主要探究电子的自旋构型与氧还原反应(ORR)催化活性的内在联系。由于调控金属中心d轨道上的电子分布会极大地影响其自旋态,从而影响活性位点与中间体的吸附行为。结合表面增强红外/拉曼光谱与理论计算表明,在电催化剂设计过程中,硫(S)原子的存在会增强钴(Co)的自旋态。在高自旋态下,Co3+的电子反向供给效应变得更加显著。这种效应加强了Co与O的轨道耦合(d-p),促进了O2配体向*OOH中间体的转化,显著改善了H2O2生成动力学。该研究成果发表于纳米领域顶级期刊 Nano Letters(doi: 10.1021/acs.nanolett.5c02586)。论文通讯作者包括化材学院杨发,吉林大学张伟和李秀娟老师。

杨发,博士生导师,校“双龙学者”特聘教授,主要从事原位谱学电化学研究。2021年入职浙江师范大学以来,以第一或通讯作者在 PNAS、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Energy Environ. Sci. 等顶级期刊上发表多篇高水平研究论文。近四年新增主持国家自然科学基金青年和面上项目共2项、浙江省自然科学青年基金1项、金华市科技重点项目1项、省属高校基本科研经费优青培育专项等。

编辑:武艳